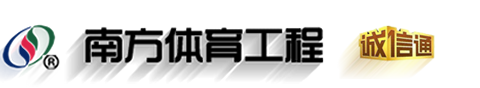

方人定在作画。 方微尘供图

方人定在作画。 方微尘供图

方微尘接受记者采访。 周宏陶 摄

方微尘接受记者采访。 周宏陶 摄

方人定故居。 方微尘供图

方人定故居。 方微尘供图

年初,由广州市文联、广东美术馆主办的“时代先声——广州文艺百年大展”在广州开幕,展示了百年来在中国共产党领导下波澜壮阔的广州文艺史和灿烂辉煌的文艺创作成就。大展期间开展了“时代先声——我最喜爱的广州文艺百年大家”评选活动,回顾百年文艺先驱的艺术人生,呈现南国大地驰魂夺魄的辉煌与荣光。最近,投票结果出炉,祖籍中山市沙溪镇的著名岭南画派画家方人定(1901-1975)以15万余票高居涵盖文学、戏剧、电影、音乐、书法等领域“百年大家”的第九位,可见这位画坛大师的社会影响力。其实,早在2017年,方人定就被评为21位广东百年艺坛大家之一。近日,方人定84岁的女儿方微尘从广州回到家乡省亲,记者对其做了一个专访。

■一手执画笔 一手拿文笔

著名画家林墉谈起方人定,毫不吝啬溢美之辞——

说岭南,方人定是一峰!

看百年,方人定是大器!

千古还有千古,但,方人定是绝唱!

方人定做到的,今人未必做到。

方人定留下的,未必有人举起。

在方微尘眼中,父亲不同于一般的画家,作为岭南画派领军人物的方人定是一个“既拿得起画笔又执得起文笔的画家”,此外,在书法上也有建树,其独具一格的章草书法在二十世纪岭南书坛具有突出地位。方人定是岭南画派中有突出成就的人物画家、理论家、书法家和诗人,其人物画、文章及书法,共同造就了他在广东百年美术发展史中的地位。学界认为,他“作为现代中国人物画的开拓者之一,岭南画派重要代表之一,其独特的风格和精深的理论,在中国画史上写下了重要的一笔。”

方人定1901年出生于香山县隆都大同乡濠涌村(今中山市沙溪镇濠涌村),临岐江之滨。童年的方人定基本上过着和其他农村孩子一样的生活:下田、放牛、砍柴。濠涌村位于岐江畔,岐江江深水润,波平如镜,方人定几乎每日黄昏都到江中游泳,被称为“儿童中的游泳健将”。除了运动,方人定自幼好涂好画,表现出了过人的绘画天赋。家人也对其聪慧赞赏有加,不惜钱财栽培他。1921年至1926年,方人定先后就读并毕业于广州法政学校和广东法官学校高等研究部。从小临摹古画,性耽艺术的方人定,毕业后不顾家人反对,毅然放弃仕途,1923年拜岭南画派创始人之一高剑父为师,就读于“春睡画院”。在取自《三国》人物诸葛亮口中的“草堂春睡足,窗外日迟迟”之意命名的“春睡画院”,方人定脱产埋头学习长达3年。高剑父对其才华赞赏有加。“高剑父先生不仅教导父亲绘画技巧,还十分欣赏父亲的文笔,常常让父亲执笔写文章。”方微尘介绍道。

青年时期的方人定,最为广东画坛瞩目的是那场著名的持续半年之久的“方黄之争”。

广东绘画界中的“传统派”与“新派”的论战,始于1921年全省美术展览之后画人之间对艺术的争论。其中又以广州“折衷派(又作‘折中派’)”与“国画研究会”的论战最为激烈。1927年,身为高剑父学生的方人定代表“折衷派”,与传统派的青年画家黄般若在报纸上展开论战,史称“方黄之争”,这场论战在广东美术史上影响很大。当时,传统派认为“新派”模仿日本,不是中国画的正宗,而“新派”则认为绘画是伟大的创造,不能墨守成规,食古不化,且认为传统国画中的山水画只是主观臆测,没有科学依据,看起来没有真实感。两派的争论,当时经常见于大小报刊。方人定在高剑父的指引下撰文,提倡写生,推进国画革命,吸收外国绘画的长处,主张“折衷中西”的同时,也批评旧国画的因循守旧。方人定以超凡的胆识与才略坦然面对,据理力争,陆续写出了一系列有独特见解的论文,阐发了创新的艺术理念。黄般若与方人定两人你来我往,在报上你一篇、我一篇,“打了半年笔墨官司”,“方黄之争”成了两派对垒的高潮。方人定“勇敢地捍卫了岭南画派的改革大旗”,造成了广泛而深远的影响。方微尘向记者介绍,“当时广州的国画家,几乎都是保守的。两派论战,为广东画坛吹来了一股清新之风。父亲参加论战,不为个人,不为私愤,只为辩明真理。”最后的结果是,“由叶恭绰调停,黄般若退出了论争。”此后,方人定又写下了大量颇具建树的理论文章。据悉,后来独领风骚的“岭南画派”概念都是在方人定手下诞生的。

■折衷东西 一生致力国画革新

方人定被誉为“新画派”即后来的“折衷派”的“宣传部长”、高剑父的一支笔。方微尘回忆道,父亲不仅文章了得,工诗擅书,画作更是独具一格,其命惟新。

上世纪20年代末,方人定除了文笔在画坛轰动一时,其画作也渐渐引起了人们的注意。1928年,方人定的花鸟画参加了比利时万国博览会,获得了金牌奖,翌年再参加同一博览会,作品《凄凉之音》再摘金牌,成为两连冠。

为了谋求国画革新,1929至1935年,方人定两次东渡日本留学,主攻人物画,期间在白崇禧侄子的介绍下,认识了同样在东瀛学艺的石岐籍画家杨荫芳并结为连理。

学成回国后,方人定夫妇回到广州。此后40年,方人定笔耕不辍,创作了大量作品。他通晓历史、文学诗词,又精通书法,把中西画技法、山水花鸟走兽画技法糅合于人物画中,铸造成富有方人定个性、中西合璧的新式人物画,为中国人物画开辟了新页。

表现方人定艺术之“新”的作品主要有两类:一类是早期从日本画中吸收养分所形成的“折衷画”,如1931年的《闲日》、1932年的《到田间去》和《风雨途中》;另一类是上世纪五十年代后在新时期创作、具有主旋律色彩的新国画,如1956年的《花市灯如昼》、1959年的《最坚强的人》等,具有强烈的时代感。

方人定毕生主张国画创新,从1926年开始就不断发表论文,提出“洋为中用、古为今用”“挽狂澜于既倒”,提倡中国画内容“要取现实生活为题材”“真实地、深刻地表现民族精神”“艺术应到民间去”;技法上要“折衷东西”,把东方和西方的绘画长处“一炉而冶”,并“反对墨守成规”“主张写生”。

■纵情丹青 抒写人间百味

“作为高剑父得意弟子的方人定,是岭南画派中少有的以人物画见长的画家,他具有强烈的革新意识,将日本画描写人物的细腻、唯美和环境的渲染手法融入自己作品中,风格独特。他还将自己的绘画与时代相结合,以笔墨抒写时代,与时俱进,不断变革创新。他的人物画创作,使二十世纪中国绘画变得更加多姿多彩。”评论家朱万章评价道。

欧初认为:“方人定先生的创作都能用时代的精神去反映社会的各种东西,讽刺人生,批评人生,每幅作品都能使人切实领悟到人间味。”如30年代的作品《到田间去》《雪夜逃难》《归猎》,40年代的作品《贫女》《劳动夫妻》《行行重行行》《穷人之餐》等。方人定面对现实,敢于直面惨淡人生,反映中国社会动乱的现象,暴露旧社会的悲惨和黑暗,敢以人物画去“干预生活”“表现世纪不安之感”。这些画作也实现了他自己的主张——“一切被压迫的、抵抗的、建设的、都会的繁杂生活,都是我们创作的题材,我们应把绘画作为有力的武器,向侵略者、封建势力、汉奸等施以总攻击”。解放后,在“百花齐放、百家争鸣”的艺术方针指引下,方人定的思想和艺术真正出现了升华和飞跃,把“工人的生活、农民的生活,真实地、深刻地表现于画面”,讴歌新时代。这一时期的代表作品有《夜雨》《旱年不旱》《耕罢》《四牛图》等等。

方人定一生以绘画为武器,在不同的时期发出时代先声。1929年起,他的作品先后入选“中华作家十人展”“中日现代美术展览”以及中法、中英、中德、中苏、中捷等美术展览,获奖无数,被收藏无数。1938年,正值抗日战争时期,方人定不顾个人安危,在香港举办个人抗战画展,以笔墨丹青为武器,发出无声的呐喊,呼吁民众团结抗日;紧接着,他携作品赴美国洛杉矶、三藩市、纽约举办画展,当地中英文报纸均对“方人定对中国画的新探索取得的成果”给予很高评价。1941年,方人定从美国归来后,屡屡拒绝参加敌伪举办的画展,傲骨铮铮。1949年以后,方人定的作品又频频在国内外重要画展展出,并被人民大会堂、中国美术馆等收藏。

除了个人创作,方人定还孜孜不倦地团结广东画家进行国画学术探讨,推动国画革新。1949年前,方人定先后任广州市立艺术专科学校教授兼国画系主任、中南美术专科学校教授。1949年后,先后任华南人民文学艺术学院教授、广州国画座谈会负责人、广东画院副院长,为团结广州地区国画界各派人士,活跃广东地区国画界学术气氛,激发大家的创作热情,作出了很大的贡献。方微尘回忆道:“父亲没有门户之见,每月举行一次活动,经常带领各派画家去写生,点评作品,家里时常高朋满座。”著名雕塑家潘鹤说:“方人定负责广州国画座谈会的时候,是广州学术气氛最活跃的时候,甚至有时广西的画家也前来参加广州国画座谈会。”时至今日,除了传世的作品,人民艺术家方人定胸怀坦荡、淡泊名利、高风亮节、清风傲骨的人格,仍然在民间广为流传。